ゲーム?スポーツ?結局eスポーツってなに?

GGcommufa(ジージーコミュファ)は、中部テレコミュニケーション株式会社がお送りする、すべてのゲームプレーヤーを応援するサイトです。

GGcommufaのミッションとして以下の3つを掲げています。

・高速インターネット「コミュファ」と共に、すべての方の快適なゲームライフを応援します。

・カジュアルに参加できるeスポーツ大会を複数開催し、はじめての大会出場のきっかけに。中部5県から未来のスターを誕生させます。

・ゲームストリーマーや、プロeスポーツチームと共にeスポーツの楽しさをお届けします。ゲームを通じてみんなとつながる、地域に根差した、わくわくする活動をお届けします。

ところで「eスポーツ」とはなんなのでしょうか。

ゲームだけどスポーツ?eスポーツの定義は?など混乱しがちな「eスポーツ」について改めてまとめてみます。

◆eスポーツの定義と始まり

一般社団法人日本eスポーツ連合(JeSU)はeスポーツを以下のように定義しています。

「eスポーツ(esports)」とは、「エレクトロニック・スポーツ」の略で、広義には、電子機器を用いて行う娯楽、競技、スポーツ全般を指す言葉であり、コンピューターゲーム、ビデオゲームを使った対戦をスポーツ競技として捉える際の名称。

少なくとも日本国内においてはこの考えが浸透しています。

あくまでも「コンピューターゲーム、ビデオゲームを使った対戦をスポーツ競技として捉える際の名称」であり、特定のゲームタイトルを指すわけではありません。

では、eスポーツの始まりはいつなのでしょうか。

世界最古のゲームトーナメントは1972年にスタンフォード大学の人工知能研究所で行われた「Intergalactic “Spacewar!” Olympics」というのが通説。

しかしこのときeスポーツという言葉が使われた記録はなく、広く使われるようになったのは2000年に韓国でeスポーツ協会(Korea e-Sports Association)が設立されてからです。

日本のみならず世界中で大ブームを巻き起こしたシューティングゲーム「スペースインベーダー」の発売は1978年、代表的なeスポーツタイトルとしていまなお人気の対戦型格闘ゲームシリーズ「ストリートファイター」の発売は1987年であることを考えると、eスポーツという言葉ができたのはごく最近で、もっと前からコンピューターゲーム、ビデオゲームを使った対戦が行われていたことがわかります。

当初ゲームセンターで遊ばれていた対戦型ゲームは、家庭用ゲーム機やインターネットの普及によって家で気軽に遊べるように。

eスポーツの動きは急速に発展し、日本でも2000年代〜2010年代に複数のeスポーツ団体が設立されました。

◆eスポーツはゲーム?スポーツ?

eスポーツという言葉については今日までさまざまな議論を呼んできました。

議論の大部分を占めるのが「eスポーツはゲームなのか、スポーツなのか」というもので、これは見方によって主張が変わる非常に難しい問題です。

今回は3つの視点からこの論点について考えてみます。

●スポーツの定義からのアプローチ

一般的にスポーツといえば野球、サッカー、テニス、ゴルフといった身体を動かして相手と戦う競技をイメージするはずです。

2011年に施行されたスポーツ基本法の前文には以下の記述があります。

スポーツは、世界共通の人類の文化である。

スポーツは、心身の健全な発達、健康及び体力の保持増進、精神的な充足感の獲得、自律心その他の精神の涵(かん)養等のために個人又は集団で行われる運動競技その他の身体活動であり、今日、国民が生涯にわたり心身ともに健康で文化的な生活を営む上で不可欠のものとなっている。

文部科学省Webサイトから引用

果たしてeスポーツは「心身の健全な発達、健康及び体力の保持増進」のために行われる身体活動といえるのでしょうか。

●競技性からのアプローチ

「eスポーツは競技性があるためスポーツと言える」という主張があります。

皆さんご存じの通り、近年の対戦型ゲームにはさまざまなかたちで競技性が盛り込まれています。

必殺技をくり出すための緻密な操作、コンマ数秒を争う反応速度、状況を冷静に見極める判断力・・・。

これらの要素は一朝一夕で身につくものではなく、膨大な時間と労力をかけて習得します。

ゲームによっては複数人でチームを組んで戦うものもあり、野球やサッカーなどのチームスポーツと変わらない能力が求められることも。

こういった競技性はeスポーツがeスポーツと呼ばれる理由のひとつであることは間違いありません。

●英単語”Sport”からのアプローチ

「スポーツの英単語である”Sport”には競技、遊び、娯楽という意味があるため、eスポーツはスポーツである」という主張は間違いではありません。

しかし、eスポーツがスポーツであるかどうかという議論は英語圏でもたびたび起きており、やはり論点は「身体を動かすかどうか」「競技性があるかどうか」ということに尽きます。

また、チェスやオセロなどの「マインドスポーツ」、フォーミュラ1(F1)やSUPER GTなどの「モータースポーツ」が引き合いに出されることも多いです。

◆日本国内のeスポーツへの取り組み

日本国内でも徐々に知名度が上がり、新聞やテレビでもeスポーツという言葉が自然に使われるようになりました。

それでは、これまでの日本でどのようなeスポーツの取り組みが行われてきたのでしょうか?

今回は「プロゲーマーの誕生」、「プロライセンスの発行」、「地方自治体とeスポーツ」という3つの出来事を紹介します。

●プロゲーマーの誕生

スポーツにおいても競技ごとに「プロ選手」の在り方はさまざまです。

野球では一般社団法人日本野球機構(NPB)が統括するリーグに加盟している12球団に入ることでプロと認められ、ゴルフでは公益社団法人日本プロゴルフ協会(PGA)が実施するプロテストに合格してプロ資格を得るのが一般的です。

eスポーツでは2005年に企業と専属契約を結んだSIGUMA選手が日本初のプロゲーマーと言われています。

プロとして活動するための資金を提供してもらう代わりにロゴ入りのユニフォームやデバイス製品を使って宣伝するという形式で、これはほかのスポーツにも見られますね。

2010年に企業とプロモーション契約を結んだウメハラ選手は日本初の格闘プロゲーマーと言われています。

その後「世界で最も長く賞金を稼いでいるプロゲーマー」としてギネス世界記録に認定されたことで新聞やテレビなどのメディアに広く取り上げられ、「プロゲーマー」という存在そのものの知名度が急激に上がりました。

「プロeスポーツ選手」という肩書きはeスポーツの知名度が上がるにつれてプロスポーツ選手をなぞるかたちで使われるようになりました。

プロゲーマーとプロeスポーツ選手は同義と捉えて問題ありません。

現在においても明確な「プロゲーマー/プロeスポーツ選手」の定義はありませんが

・チームの所属契約

・企業とのスポンサー契約

・プロライセンスの所有

といった継続的な収入源をもとに大会やリーグに出場する選手が「プロゲーマー/プロeスポーツ選手」と言われる傾向があります。

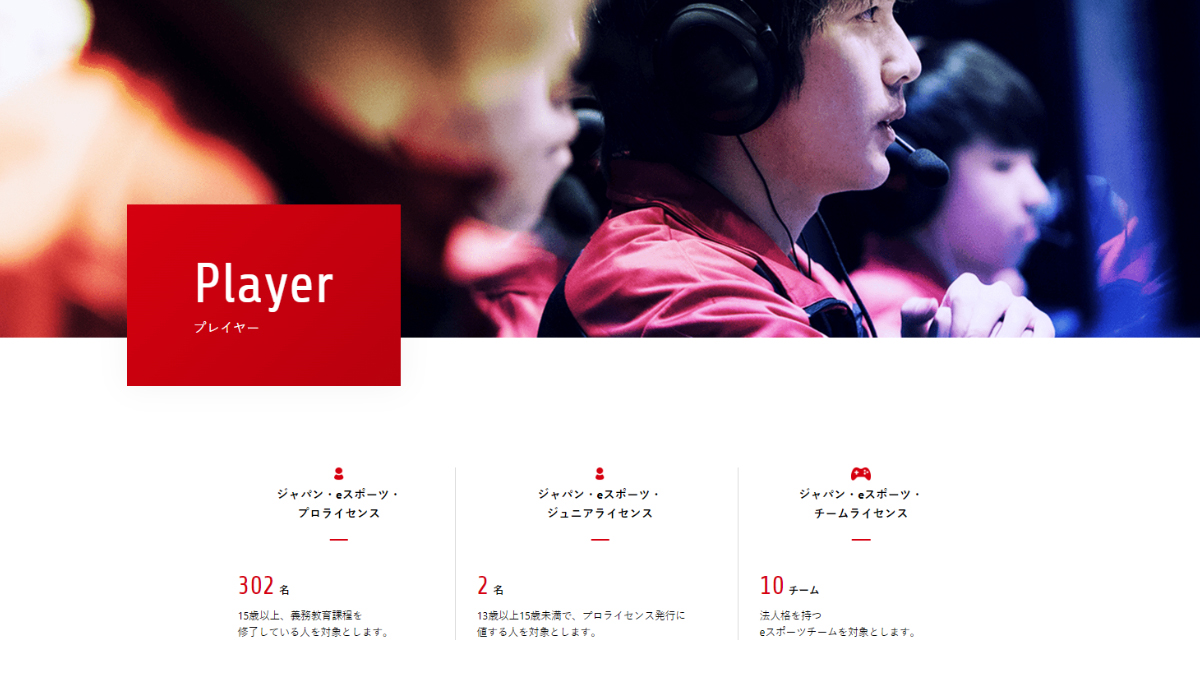

●プロライセンスの発行

日本国内においては、2018年に設立された一般社団法人日本eスポーツ連合がeスポーツの普及と発展を目的としたさまざまな活動を推進しています。

そのうちのひとつがプロライセンスの発行です。

スポーツ、eスポーツ問わず、興行として認められる競技では大会やリーグが開催されるのが自然な流れ。

そして、そのような催しには賞金や賞品がつきものです。

eスポーツにおいても同様の取り組みが行われてきましたが、eスポーツの賞金制大会は景品表示法の規制を受けるおそれがあるとされていました。

例えば、A社が販売する有料ゲームの大会をA社が主催した場合、賞金額は10万円以内※にしなければなりません。

もしA社が賞金額10億円の大会を主催できてしまうとA社の有料ゲーム自体の価値が上がり、それにつられて消費者が不利益を被るおそれがあるためです。

大会賞金が魅力的すぎるとゲームの出来が良くなくても買ってしまいますよね?

※正確には取引価額の20倍または10万円の小さい方かつ総額が売上予定総額の2%以内

そこで一般社団法人日本eスポーツ連合は有識者や関係省庁と議論を重ねることで公認プロライセンス制度を作り上げました。

公認プロライセンス制度には以下のような目的があります。

・賞金制大会の開催にあたって適法性を第三者から見ても分かりやすい形で確保できるようにするための環境を整備すること

・eスポーツのプロ選手という職業を明確にするとともに、スポンサー等からの支援を受けやすい体制を整備すること

・プロライセンスを利用して賞金を提供する場合の大会のルールや運営方法を管理することにより、不公正な大会運営を未然に防止し、大会への信頼性を高めること

プロライセンス制度によって、賞金の内訳を大会出演という仕事への対価とすることで景品表示法の規制を受けないようになります。

「プロゲーマー/プロeスポーツ選手」という職業がある意味で保証されるようになりました。

まだまだ歴史の浅いeスポーツですが、いまのプロ選手が活躍することで若い世代がプロ選手を目指すという好循環が出来ると良いですね。

GGcommufaも未来のスターが生まれるきっかけになれば嬉しいです!

●地方自治体でeスポーツを活用

一般社団法人日本eスポーツ連合は日本国内全域にわたるeスポーツの発展、普及振興を行うため、各都道府県に支部を設置しており、2023年2月現在は34都道府県に支部が存在します。

もちろん、中部5県(愛知、岐阜、三重、静岡、長野)にはすべてあります!

例えば一般社団法人 愛知eスポーツ連合ではeスポーツビジネスの先進事例を通して、課題やその可能性を研究する「eスポーツ研究会」を26回にわたって開催しています。

愛知県では2026年に第20回アジア競技大会の開催を控えており、正式なメダル種目として「eスポーツ」が有力視されているため、特に力が入っています。

eスポーツはスポーツと違って体格差がパフォーマンスに関係ありません。

若者を中心に老若男女問わず誰でも楽しめるeスポーツは、都会の一極集中が進む現代において地方創生の切り札としても注目されています。

◆eスポーツはまだまだこれから!

eスポーツの定義や日本国内の取り組みをご紹介しましたが、これらはごく一部。

eスポーツは歴史が浅いながらも急速に発展しているので目が離せません!

これから複数回にわたってeスポーツに関する記事を公開する予定なのでお楽しみに!

みんなのコメント

みんなのコメント