これでスペック表が読める!ゲーミングマウスの選び方

INDEX

皆さんはPCでゲームをプレイする際にどんなマウスを使用していますか?

特にシューティングジャンルはマウスの操作精度がゲームの結果に直結するため、自分にあったマウスを使用すべきです。

しかし!現在はさまざまなメーカーから多くのゲーミングマウスが登場しているため、選ぶのもひと苦労・・・。

製品ページを見てみるとDPIやIPS、ポーリングレートなどなどよく分からない単位や用語がズラーっと並んでいるので、とりあえず星が多いのを買っちゃえ!という方も多いのではないでしょうか。

そんな皆さんのために、今回はゲーミングマウスで主に使われる用語を一挙解説!

スペック表を読めるようになって自分に合ったマウスを見つけましょう!!

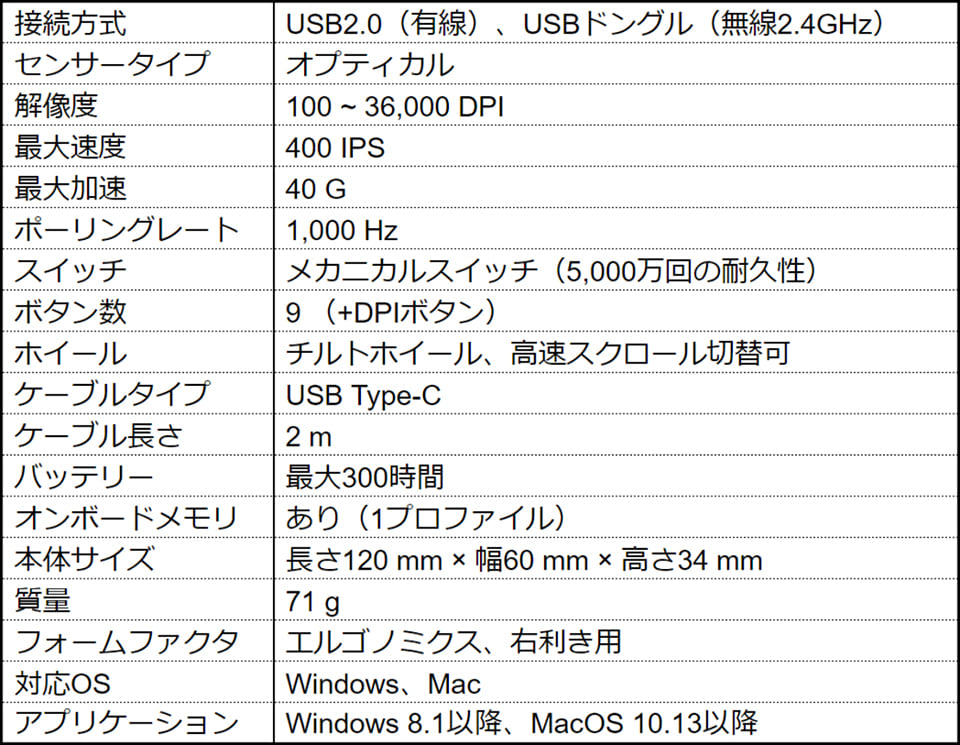

これは架空のゲーミングマウス「GGマウス」のスペック表です。

何やら見慣れない言葉や単位が並んでいますね・・・。

ゆっくり一つひとつ確認していきましょう!

無線?有線?接続方式の一長一短

マウスの使用感に最も影響すると言っても過言ではないのが接続方式です。

スペック表には「USB2.0(有線)」と「USBドングル(無線2.4GHz)」という記載がありますね。

「有線 USB2.0」は一般的なUSBケーブルで接続する有線タイプを指します。

「USBドングル」は何かというと、USBで接続する小さな装置のこと。

つまり「USBドングル(無線2.4GHz)」は、PCにUSBドングルを接続すると2.4GHzの電波で無線接続できますよ、という意味になります。

GGマウスのスペック表にはその両方が併記されているので、有線接続と無線接続を使い分けられるというわけですね。

それぞれの主なメリット・デメリットをまとめました!

●有線

・接続が安定している

・マウスが軽い傾向

・充電の必要がない

・コードが邪魔になる

・無線マウスに比べて安価な傾向

●無線

・接続が不安定になることも

・マウスが重い傾向

・定期的にバッテリー充電や電池を取り替える必要がある

・操作の邪魔になるものがない

・有線マウスに比べて高価な傾向

有線接続はPCにケーブルを直接繋ぐので、操作の遅延が最小限に抑えられます。

また、ケーブルを通して給電されるためマウスの本体に蓄電バッテリーを搭載しておらず、軽量化に一役買っています。

対して無線接続は、外的要因から操作の遅延が起きる可能性があります。

しかし、最新の無線マウスは有線マウスとの違いが分からないほど進歩しているのも事実。

なかには有線マウスよりも遅延の少ない無線マウスも登場しています。

コンマ数秒を争うプロeスポーツ選手にも無線マウス愛用者が多いですよ!

無線マウスの場合はバッテリー充電なのか、乾電池なのかというのも重要なポイントなので必ず確認しましょう!

センサータイプはオプティカルセンサーが主流

マウスの動きをつかさどるセンサーの方式が記載されるセンサータイプ。

「オプティカル」というのは日本語で光学センサーを指します。

主なセンサータイプは以下の通りです。

・オプティカル(光学式)

・Blue LED

・IR LED

・レーザー

それぞれの特徴について今回は割愛しますが、2022年12月現在の主流は圧倒的にオプティカルセンサーです。

読み取り感度やトラッキング精度などにクセがないため、まずはオプティカルセンサーの製

品を選んでおけば間違いないでしょう!

マウス解像度≒マウス感度

マウスの感度を表すのが解像度です。

画像やモニターでも聞くことがある用語ですね。

GGマウスのスペック表では単位にDPI(Dot Per Inch)が使われていますが、メーカーによってはCPI(Counts Per Inch)を使うことも。

この値が小さいほどマウス感度が低く(カーソルが遅い)、大きいほどマウス感度が高い(カーソルが早い)ということになります!

多くのゲーミングマウスはPCの専用アプリからこの値を調整でき、その場合はスペック表に設定できる解像度の範囲が表記されます。

ゲームで使用する場合はこの値に加えてゲーム内の設定からさらに細かく調整できるので、マウスのスペック表ではあまり重要視する必要がない項目といえます。

長い距離でもカーソルが飛ばない

マウスの最大速度(IPS)

マウスが1秒間に認識してくれる移動距離を指すのが最大速度。

単位はIPS(Inch Per Second)です。

1インチは2.54センチメートルとして、GGマウスの400IPSの場合は

2.54 × 400 = 1,016cm = 10.16m

なので、10.16m/sの速度でマウスを動かしてもマウスが正しく認識してくれるということになります。

もう少し現実的な数字に直すと、約0.02秒で20センチメートルの移動まではセーフです。

・・・400IPSもあれば十分そうですね。

急な早い動きにも対応する

マウスの最大加速(G)

最大加速はマウスを動かしたときに正しく認識してくれる加速度を指します。

1G = 9.80665m/s2

で、この値が大きければ大きいほど急激なスピード変化も読み取ってくれます。

多くのゲーミングマウスは30~50Gに対応しており、ここに製品ごとの特徴はないのであまり重要視する必要がない項目といえます。

細かく通信して遅延を減らす ポーリングレート

マウスがPCに情報を送信する頻度を表すのがポーリングレートです。

レポートレートと表記されることもあり、単位はHzを使います。

GGマウスの場合は1,000Hzなので1秒間に1,000回の操作情報が送信されることになります。

この値は大きければ大きいほどマウスの操作が精密に伝わって精度向上に繋がりますが、受信するPC側の負担が増えてしまいます。

ただしここの“精度”はあくまでも理論的な話で、よほど値が低くない限り実感することは難しいでしょう。

多くのゲーミングマウスは500Hzか1,000Hzに対応しているため、基本的にはそのどちらかであれば間違いありません。

マウスクリックの押し心地に関わるスイッチ

マウスのクリック部分に使われるスイッチの名前や形式、耐久性などが記載されています。

多くのゲーミングマウスは安定した精度と耐久性を兼ね備えたメカニカルスイッチを採用していますが、メーカーオリジナルのスイッチやオプティカル(光学式)スイッチの製品も存在します。

知識があればマウスのスイッチだけを交換することも可能です。

マウスの押し心地は非常に重要ですが、人によって好みが分かれる部分なのでPC専門店や家電量販店などで実際に試してみるのが一番です。

ひとつのマウスに12個も!?

ゲーミングマウスのボタン数

マウスに搭載されているボタンの数をあらわす項目です。

ゲーミングマウスは

・左クリックボタン

・右クリックボタン

・ホイールボタン

・サイドボタン1

・サイドボタン2

という5ボタン構成が基本です。

さらに機能が豊富なものでは

・右サイドボタン1

・右サイドボタン2

・チルトホイール右

・チルトホイール左

・センターボタン1

・センターボタン2

・センターボタン3

などが搭載されている製品もあります。

マウスの役割は、もはやゲームキャラクターの視点を動かすだけにとどまりません。

ホイールボタンにエモートを設定したり、サイドボタンに近接攻撃やスキルを設定して右手を有効活用することでゲームプレイの質が格段に向上するはずです!

ゲーミングマウスによってはサイドボタンがマウスの両端についていたり、12個ものサイドボタンが搭載されている製品も。

プレイしたいゲームがシューティングの場合は5ボタンから、MMOなど多くのコマンドやスキル、アイテムの使用を振り分けたい場合は12サイドボタンのマウスがオススメです。

DPIボタンとはマウスのDPIを変更できるボタンのこと。

ワンボタンで事前に設定したDPIプリセットに変更できるため、使用している武器やキャラクターによって切り替えれば常に最高のパフォーマンスを発揮できます!

DPIボタンは製品によってマウスホイールの下やマウス裏面などに搭載されていることが多いです。

マウスボタンへの操作振り分けやDPIのプリセット設定はメーカーごとに展開しているPCの専用アプリや、各ゲーム内の設定から可能です。

ホイールも活用してライバルに差をつける

製品によってはマウスホイールに特徴があることも。

GGマウスには「チルトホイール」と「高速スクロール切替可」という表記がありますね。

チルトホイールとは、マウスホイールが左右にも動く機能です。

左右に動くといっても上下のようにスクロールできるわけではなく“カチッ”というボタンのような反応をする製品がほとんど。

チルトホイールが搭載されたゲーミングマウスであればPCの専用アプリからボタン割り振りが可能なので、さらにゲームプレイの幅が広がります。

高速スクロール切替とは、ホイールを上下にスクロールしたときの反応と動作が変更できる機能です。

一般的なマウスホイールの“コロコロッ”や“カリカリッ”という反応を「ノッチ」といい、マウスホイールが硬いことを「ノッチ感が強い」などと表現します。

ゲーミングマウスによってはこのノッチ感を調節できる機能が搭載されていることがあり、GGマウスは高速スクロールモードに切り替えると“コローーーーッ”とホイールが慣性で回り続けます。

この機能に明確な名前は存在しませんが、メーカーによって「高速スクロール(ホイール)」や「フリースピン」といった表現がされています。

高速スクロールモードでマウスホイールを指で弾くとスクロールが超高速で入力されるため、連打が必要なゲームに重宝します。

規格は要チェックのケーブルタイプ、長さ

その名の通り、マウスを接続するケーブルの接続方式と長さが記載されています。

GGマウスのようにUSB Type-Cとだけ書かれている場合は、マウス側がUSB Type-C接続であることを表します。

主要メーカーの製品ページに必ず記載されている「付属品」のケーブルタイプも合わせて確認すると良いでしょう。

意外と持ちが良いマウスのバッテリー

バッテリーの項目は無線機能のあるマウスにだけ記載されます。

ケーブルで充電するマウスは最大充電時の使用可能時間が、乾電池を入れて使用するマウスは1本あたりの使用可能時間が記載されていることが大半です。

マウスは使用電力が少なく、スマートフォンのように毎日充電する必要がありません。

一定時間使っていないときは自動で省電力モードに切り替える機能のついたゲーミングマウスもあるため、思ったより充電や電池を取り換える頻度は低いと感じるはずです。

マウスの設定をマウスに記憶できるオンボードメモリ

ゲーミングマウスに設定を記憶しておけるオンボードメモリの有無や個数が表記されています。

多くのゲーミングマウスは専用アプリから解像度の変更やボタンへのキー振り分け設定が可能であることは前述した通りですが、その設定をマウス自体に記憶させることができる製品があります。

ゲーミングマウスのオンボードメモリに各種設定を記憶させておけば、eスポーツカフェや大会にいつも使っているマウスを持って接続するだけでいつも通りのセッティングが完了するという優れモノです。

よく外出先でゲームをプレイする方はもちろん、自宅の中でデスクトップPCとノートPCを行き来するという方にとっても非常に便利な機能なので、少なくともオンボードメモリが1つ以上の製品をオススメします。

触らないとわからない

マウスの本体サイズ、質量、フォームファクタ

その名の通り、マウス本体のデザインやサイズ、重さに関する項目です。

これらの値は人によって好みが分かれるので、まずはしっくりくるゲーミングマウスを直接触って確かめるのが一番です。

ゲーミングマウスによっては本体に専用の重りを入れて重さを調節したり、カバーを替えることで高さを調節できる製品も。

2台目以降はこれまで使っていたマウスと比較して理想の製品を見つけていきましょう。

ゲーミングマウスの力を発揮できる対応OS、アプリケーション

マウスが対応しているOSや、マウスの設定ができるアプリケーションが対応しているOSバージョンが記載されています。

ここに記載がないOSでもマウスとしての最低限の動作は可能な場合が多いですが、ゲーミングマウスとしての力は全く出ません。

各メーカーからあらゆるタイプのゲーミングマウスが販売されているので、ご自身の使用環境に合ったものを選びましょう。

ゲーミングマウスのスペックは解像度や最大速度、最大加速、ポーリングレートなど聞きなれない用語が並びますが、実はこれらの値は製品ごとの差が少ないです。

それよりも接続方式やマウス本体のサイズ、重さ、形状が製品によってさまざまで、筆者も新製品が出たらまずはそこを確認します。

色々あって何が良いのかわからない・・・!という方はこの記事を参照しながらマウス選びを進めてみてください!

それでは、良いゲーミングライフを!

みんなのコメント

みんなのコメント