これでスペック表が読める!ゲーミングキーボードの選び方

INDEX

皆さんは普段どんなキーボードを使用していますか?

仕事中は資料作りでカタカタカタ・・・家に帰ってゲームでカタカタカタ・・・365日触らない日はない!という方も多いはず。

しかし!なかには「A~Zがあるから全部同じだよね」と、PCを買ったときについてきたキーボードをそのまま使っている方もいるのではないでしょうか?

今回はそんな皆さんのために、ゲーミングキーボードで使われる用語を一挙解説!

スペック表を読めるようになって自分に合ったキーボードを見つけましょう!

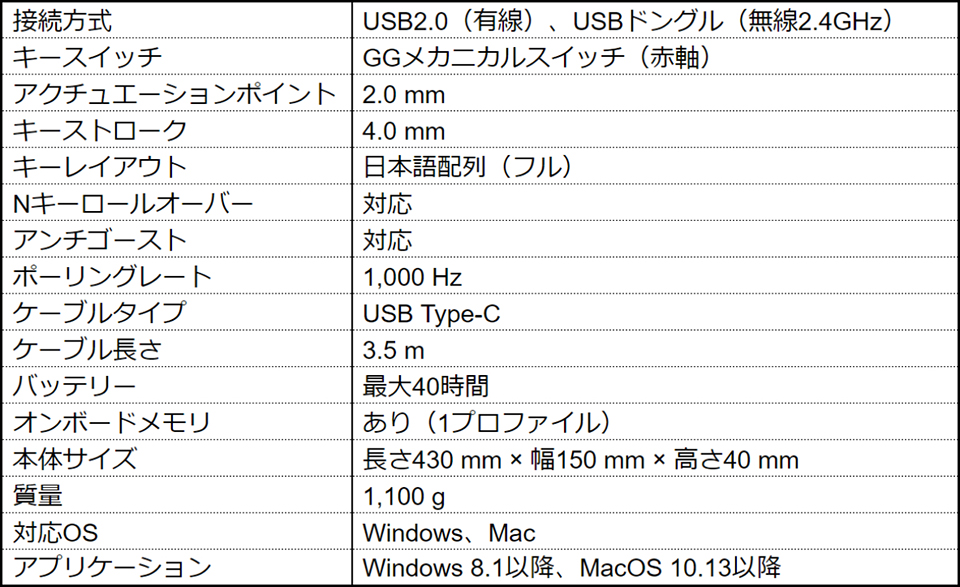

これは架空のゲーミングキーボード「GGキーボード」のスペック表です。

わかるようでわからない用語をゆっくり一つひとつ確認していきましょう!

キーボードの接続方式は有線で十分?

ゲーミングマウスではかなり重要な接続方式の項目ですが、ゲーミングキーボードではそこまで重要ではありません。

スペック表には「USB2.0(有線)」と「USBドングル(無線2.4GHz)」という記載がありますね。

「USB2.0(有線)」は一般的なUSBケーブルで接続する有線タイプ、「USBドングル(無線2.4GHz)」はPCに小さなレシーバーを接続することでワイヤレス接続できる無線タイプを指します。

GGキーボードのスペック表にはその両方が併記されているので、有線接続と無線接続を使い分けられるというわけですね。

マウスと違ってキーボードは本体を動かすことが少ないため、接続方式はそこまで重要視する必要がありません。

昨今の技術革新によって無線タイプでも遅延は全く気になりませんが、有線タイプに比べて高価な傾向があるほか、そもそも製品数が少ないという問題があります。

持ち運びが簡単で机の上がスッキリするというメリットを踏まえたうえで判断しましょう。

製品によって異なりますが、Bluetooth接続に対応したキーボードはスマートフォンで使えることも。

使い慣れたキーボードで快適な入力が可能になるので、キーボード選びの際にはそういった可能性も視野に入れておくと良いでしょう。

赤軸?青軸?主要なキースイッチ

ゲーミングキーボードを選ぶうえで最も重要なのがキースイッチの項目。

キースイッチの種類ごとにキーボードが押されて入力信号を発するまでの機構が異なるため、キーの打鍵感(押し心地)や音、耐久性などに違いが現れます。

キースイッチが何かというのはキーボードをパッと見ただけではわからないものも多く、正しく判断するにはキーキャップを外す必要があります。

(爪などで外そうとすると破損の原因になるため「キー引き抜き工具」や「キープラー」と呼ばれる専用の工具を使いましょう)

GGキーボードは「GGメカニカルスイッチ(赤軸)」という記載がありますが、製品によって本当に多くの種類があるので、今回は主流のキースイッチをご紹介します。

●メンブレン

安価で耐久性も高いため、ゲーミング仕様ではない普通のキーボードはメンブレンであることが多いです。

キーキャップは厚みがあり、打鍵感もしっかりしています。

メンブレンの機構上、多少のほこりや水滴ではキーボードが壊れづらいですが、複数キーを同時に押した際に入力が効かなくなる製品も存在します。

後述の「Nキーロールオーバー」や「アンチゴースト」の項目を確認しておきましょう。

また、メーカーによってはゲーミング用途のメンブレンキーボードも販売されています。

●パンタグラフ

メンブレンと同様に安価で耐久性の高いパンタグラフ。

キーキャップは薄く打鍵感も軽いため、ノートパソコンのキーボードの多くがパンタグラフを採用しています。

軽い打鍵感は長時間タイピングを行っても疲れづらいというメリットの一方で、ミスタイプしやすいというデメリットも。

確実な操作が求められるゲーミング用途にはあまり向かないタイプですが、ほかにはない打鍵感と静音性から好んで使用する愛用者もいます。

●メカニカル

ゲーミングキーボードといえばコレ!というほどのシェアを誇るのがメカニカル。

メンブレンやパンタグラフと異なり各スイッチが独立しているため、どこかのキーが壊れてもその部品だけを交換すれば使えるようになります。

また、特定のキーのキースイッチを交換することで自分だけの打鍵感を実現することも可能です。

メカニカルの最大の特徴は、キースイッチにさまざまなタイプが存在するということです。

それぞれ打鍵感や打鍵音に違いがあり、キーキャップを外すことで露出するキースイッチの色ごとに「赤軸」「青軸」「茶軸」「黒軸」などに分類されます。

・赤軸: 軽い力で入力できる。打鍵音が静かなためオフィスでも人気

・青軸: 確かな打鍵感で根強い人気。打鍵音が強いためボイスチャットのノイズになることも

・茶軸: 適度な打鍵感。赤軸と青軸の中間とも言われ、初心者にオススメ

・黒軸: キーの反発が強く、メンブレンのような重みを感じる。

これらはほんの一部で、調べれば調べるほど種類のあるキースイッチ。

実際に触ってみなければわからないと思うので、勉強のためにお近くの家電量販店や専門店を訪れてみましょう。

●静電容量無接点方式

ここまでカタカナの名前が続きましたが、静電容量無接点方式という漢字だらけの異質なキースイッチもご紹介します。

静電容量無接点方式のキーボードはこれまでのタイプとは異なり、静電気によって入力を判断しています。

物理的なスイッチ(接点)が存在しないことにより劣化がきわめて遅いのが最大の特徴で、打鍵感もほかのキーボードと大きく異なります。

あまりの快適さに一度使ったら抜け出せないキーボードと呼ばれることも。

デメリットとして製品数が少ないことや非常に高価であることが挙げられます。

ややこしいけど重要なアクチュエーションポイントとキーストローク

キーを押し始めてから実際に入力信号が走るまでの距離をアクチュエーションポイント、キーを押し始めてから底に到達するまでの距離をキーストロークと呼びます。

メンブレンやメカニカルは深く、パンタグラフは浅く設定されています。

アクチュエーションポイントが浅すぎると誤入力に繋がるためゲーミング用途には不向きといえます。

一方でキーストロークが浅いとキーを連打しやすいというメリットがあるため、ご自身の使用感やよくプレイするゲームジャンルと相談して決めるのが良いです。

これらの項目は製品のスペック表に記載されていないことも。

製品に使用されているキースイッチを検索すると公式ページや有志の調査結果が掲載されていることもあるので参考にしましょう。

ちなみに、一部のゲーミングキーボードにはアクチュエーションポイントやキーストロークを変更できる機能が搭載された製品も存在します。

高級ゲーミングキーボードと分類される製品に多いですが、余裕のある方は選択肢として十分アリです。

日本語フルサイズ?英語テンキーレス?

好みが分かれるキーレイアウト

キーの並び方が記載されるキーレイアウトの項目。

キー配列のほか、キーの数を表す言葉が併記されていることが多いです。

GGキーボードには「日本語配列(フル)」という記載があり、これは日本語配列でフルサイズのキーボードという意味になります。

基本的には日本語配列か英語配列を決めたあと、フル、テンキーレス、60%といったキーの数を決めていきます。

タイピングのしやすさやキーボードの使用環境を考慮しつつも、プレイするゲームによってもオススメが変わります。

●日本語配列

JIS配列と呼ばれることもあるキー配列。

半角/全角キーや無変換キー、変換キー、カタカナ/ひらがなキーといった日本語入力特有のキーが配置されているのが特徴です。

日本人にとってもっとも親しみのあるキー配列であり、とくにこだわりがない場合は日本語配列キーボードをオススメします。

●英語配列

その名の通りアメリカはじめ世界各国で多く採用されているグローバル標準のキー配列です。

日本語配列のキーボードよりもキーの数が少ないほか、スペースキー、エンターキーなどの形状が異なります。

アルファベットキーの配列に大きな違いはありませんが、半角/全角の切り替えや一部記号の入力方法が異なるので、使い始めは違和感を覚えるでしょう。

●フルサイズ

キー数の表記で、フルサイズは合計109キー前後です。

キーボード左のShiftやCtrlから右に向かってアルファベット、矢印キー、テンキーが続きます。

上には「F1」や「F2」などのファンクションキーも搭載されてフルサイズとなります。

横に長いですが、ゲーミング用途ではないキーボードの多くはこのキー数です。

●テンキーレス

キー数の表記で、テンキーレスは合計90キー前後です。

その名の通りテンキー部分を排除することで省スペース化を行っています。

横に長いフルサイズキーボードだとPCゲームをプレイするときに右手と左手が離れて操作しづらいという方にオススメ。

メーカーによっては同じモデルのフルサイズとテンキーレスを同時発売することも多く、バリエーションが豊富です。

英語の頭文字をとって「TKL」と省略表記されることもあります。

●60%

キー数の表記で、フルサイズの60%という意味なので合計61キー前後です。

テンキーレスから、さらに矢印キーやファンクションキーを排除して究極の省スペース化を実現しています。

キー数は凝縮されていますが機能が制限されているわけではなく、例えば「Fnキー+数字キー」でファンクションキーを入力できます。

書類作成などの一般用途であればこの機能で足りますが、ゲーム中に使いこなすのはとても難しいです。

●結局どれがいいのか

RTSやMOBA、MMORPGといったジャンルのゲームはファンクションキーを使うことも多いため、まずはフルサイズかテンキーレスをオススメします。

それでもマウスの可動域を広げたいという方は60%に挑戦するのも良いでしょう。

また、60%にInsertキーや矢印キーなどを加えた65%というゲーミングキーボードも人気です。

ゲーミングキーボードの必須項目!

Nキーロールオーバー

キーをいくつ同時押ししても正しく認識されることを「Nキーロールオーバーに対応」といいます。

一般的なタイピングであれば2つ〜3つ程度の同時押ししか使用しませんが、ゲーミング用途であれば話は別。

PCゲームをプレイしていればプレイヤーを前進させながらダッシュキー、ジャンプキー、攻撃キーを同時押し!という場面はよく出てくるため、キーの同時押しに対応していることは非常に重要です。

大手メーカーのゲーミングと名の付くキーボードには必ずこの機能が備わっていると思っても良いですが、購入前に必ず確認してください。

ちなみにUSB接続のキーボードの場合は6キー同時押しまでにしか対応していない製品であっても「Nキーロールオーバーに対応」と表記されることがあります。

これはUSB接続の仕様の問題なのでユーザーをだまそうとしているわけではありませんが、メーカー独自の技術でその限界を突破しているキーボードもあるため、詳細は製品ページをご確認ください。

もうひとつの必須項目!アンチゴースト

複数のキーを同時に押したときに、ほかのキーが入力されたことになったり、キー入力自体が無効になることを防止するのがアンチゴーストです。

Nキーロールオーバーとアンチゴーストはゲーミングキーボードに必須の機能なので、スペック表を見て必ず対応していることを確認しましょう。

500Hz以上がオススメのポーリングレート

キーボードがPCに情報を送信する頻度を表すのがポーリングレートです。

レポートレートと表記されることもあり、単位はHzを使います。

ゲーミングマウスでも見られる項目ですが、ピクセル単位で細かく信号を送信するマウスとは違い、キーボードの発する信号の数は多くないのでそこまで気にするべき項目ではありません。

ゲーミング用途でポーリングレートが低すぎると遅延を感じてしまいますが、500~1000Hzあれば十分といえます。

有線タイプなら必ず確認!

ケーブルタイプ、長さ

キーボードを接続するケーブルの接続方式と長さが記載されています。

ケーブルが内蔵されている有線キーボードの場合はケーブルの長さを必ず確認しておきましょう。

無線と有線を使い分けられるキーボードは一般的なUSBケーブルを使う場合が多いため、製品ページに記載されている「付属品」のケーブルも合わせて確認すると良いでしょう。

無線タイプのキーボードはバッテリーの持ちを要確認

バッテリーの項目は無線機能のあるキーボードにだけ記載されます。

ケーブルで充電するキーボードは最大充電時の使用可能時間が、乾電池を入れて使用するキーボードは1セットあたりの使用可能時間が記載されていることが大半です。

キーボードはマウスに比べてバッテリーの減りが早い傾向があり、充電や電池交換の頻度が高め。

省電力を売りにした無線キーボード製品もあるので要チェックです。

キーボードの設定をキーボードに記憶するオンボードメモリ

ゲーミングキーボードに設定を記憶しておけるオンボードメモリの有無や個数が表記されています。

多くのゲーミングキーボードは専用アプリからキーコンフィグやマクロの設定が可能です。

ゲーミングキーボードのオンボードメモリに各種設定を記憶させておけば、eスポーツカフェや大会にいつも使っているキーボードを持って接続するだけでいつも通りのセッティングが完了するという素晴らしい機能。

ゲーム中には使用しないのに間違えて押してしまいがちなWindowsキーの無効化は必須といっても過言ではありません!

キースイッチやキー配列で大きく異なる本体サイズと質量

その名の通り、キーボード本体のサイズや重さに関する項目です。

先述したように、キーボードの大きさはキーの配列や個数で変わってきます。

使いやすさやデスクの大きさを加味して適切な大きさのキーボードを選びましょう。

重さに関しては、頻繁にキーボードを持ち運ぶことがなければ気にする必要はありませんね。

ちなみに静電容量無接点方式のキーボードは特に重い傾向があります。

ゲーミングキーボードの力を発揮できる

対応OS、アプリケーション

キーボードや、キーボードの設定ができるアプリケーションが対応しているOSバージョンが記載されています。

ここに記載がないOSでもキーボードとしての最低限の動作は可能な場合が多いですが、ゲーミングキーボードとしての力は発揮されません。

ゲーミングキーボードは専用アプリを使用することで1680万色のライティングを自由自在に変更したり、キー入力の分析ができたりします。

ゲーミングデバイスといえば“光らせ”が魅力のひとつなのでぜひ試してみてください!

キーボードを選ぶうえで特に重要なのはキースイッチとキーレイアウトです。

特にキースイッチは実際に触ってみないと好みがわからないと思うので、家電量販店や専門店のキーボードコーナーでさまざまなタイプや“軸”を試してみましょう!

また、ゲーミングキーボードであればNキーロールオーバーやアンチゴーストは当たり前のように搭載されていますが、購入前に必ず確認してくださいね。

色々あって何が良いのかわからない・・・!という方はこの記事を参照しながらキーボード選びを進めてみてください!

みんなのコメント

みんなのコメント