受験と将来に向けた自宅学習のはじめ方 単元+広範囲の振り返りで学力定着

目次

受験を意識した自宅学習の進め方とは?

中学受験と高校受験の違いを理解し、学習範囲を確認

受験を目前に控えた学年のみならず、小学校高学年期や中学生になると、将来の受験や進路のことが少しずつ現実味を帯びてきます。菊地先生によると「単に“受験”と言っても、小学校高学年期が挑む中学生受験と、中学生にとっての高校受験はまったく異質のもの。一括りにして語ることは難しい」と、世代ごとの受験の位置づけを解説します。

中学受験の場合、一般的な小学校では受験する人自体が少数派であり、保護者や子ども自身が希望して受けるケースが多いというのが現状。それに対して高校受験は、大半の子どもが向き合わなくてはいけないものです。そのため、中学校の授業や教科書レベルを中心とした高校受験と比べ、中学受験では、小学校の教科書内容の枠を超えた出題も多く見られます。

受験対策を始める時期に関しても、高校受験については早ければ早いに越したことはないとのこと。「中学校入学後すぐ1年生の頃から、受験を意識して学習を進めることをおすすめします」と菊地先生。

当然、中学受験を考える小学生も早いタイミングから取り組むのは良いことではありますが、低学年期などあまり早期から子どもにプレッシャーをかけすぎると、途中で息切れしてしまうケースも。受験というものをどのように捉え、どの時期から意識させるかは保護者のハンドリングが重要になるのです。

教育方針や受験に関する家庭での先導者を決めること

中学受験と高校受験の違いがわかったところで、今回のコラムでは、多くの方が直面する高校受験を軸に、菊地先生と考察を進めていきます。

思春期に差し掛かる中学生の時期に受験と向き合う際には、保護者や家庭全体で細やかな配慮や注意が求められます。受験を意識した学習をスムーズに進めるためのポイントとして、菊地先生は下記のような点を挙げます。

①家庭内で受験のイニシアチブを握る保護者を決める

「一般的には母親が子どもの学習に寄り添うケースが多いです。しかし家庭内での意思疎通が不十分な場合、日常的にお母様がお子様をほめて見守り、モチベーションを高めてきたにもかかわらず、大事な場面でお父さまが登場し、一言で台無しにしてしまうというケースもあります」と菊地先生。勉強の進め方や進路の方向性、考え方などがダブルスタンダードになると子どもが混乱してしまうので、家庭内で子どもの教育に関して主導権を握る保護者を決め、他方の保護者は任せる勇気を持つようにしましょう。

②保護者自身の実績や過去の成績と比較しない

菊地先生が受験生を持つご家族と接していて感じることの一つに、“自分自身と子どもを比較する”という傾向があるそうです。「『私はこんなところでつまずかなかった』『自分はこれくらいのレベルだった』と過去の栄光や実績と比較して子どもに発破をかけることはタブー。保護者としては、歯痒い思いから苛立ちを抑えられず、子どもに対してつい感情的な言葉を向けてしまいがちですが、そこは保護者の方がぐっと堪えるべきところです」。

③自分で決める、自分で選ぶように導く

受験の時期が迫ってくるにつれて、自主学習がはかどっていない、進路がなかなか定まらないなど保護者の方にとっては心配事が膨らんでくるでしょう。そんな時に心掛けたいのは「あくまでも自分で選び、決められるように導くこと」と菊地先生はアドバイスします。「中学生になると周囲の友だちがどのような学習方法で進めているか、どこの塾に行っているか、どんな進路を目指しているかなど、様々な情報が子どもたちの耳に届きます。それを踏まえた上で『あなたはどうしたいの?』『諦めてしまって本当にいいの?』『〇〇さんのように頑張りたいの?』『本当に行きたい学校は?』と思いを聞き出してあげてください」と菊地先生。思いとは裏腹の言葉を発してしまいがちな思春期だからこそ、寄り添いながら言葉の背景にある理由やプロセスを聞き出し、自分で決めるよう促すことも保護者の重要な役割なのです。

学習内容に適した勉強法を選択、範囲を広げた見直しも有効

高校受験勉強で求められる学力の大前提となるのは、教科書レベルの基礎知識です。学習を進める中で、単元ごとにテストをするとしっかり満点が取れている生徒であっても、学期の中間テストや期末テストのように範囲を広げたテストではなかなか点数が取れないというケースは珍しくありません。「日々の授業内容の予習復習のみならず、以前できていなかった問題を振り返って解き直す、範囲を広げて力試しをするという機会を日頃から増やすことも、本番に強くなる方法の一つです」と菊地先生。

もう一点、受験に挑む際の留意点として、現代そして今後求められる能力や教育の方向性に沿った勉強法を選ぶことを意識しましょう。例えば英語のように、“聞く”や“話す”を重視した教育内容の場合、従来の紙に書いて覚える勉強法ではなく、動画や音声などで学べるデジタルやタブレット、オンライン教材などが活躍します。

「受験といえば“とにかく書いて覚える”ということが美学とされていた時代もありました。しかし近年、教育内容の範囲は格段に広がり、求められる能力も高度化しています。できる限り効率的に、かつ現代において重要視されている思考力を鍛えるためには、それに適した学習の進め方や教材を選ぶ必要があります」と菊地先生。

ただひたすら書くという覚え方のように、作業になってしまうと勉強が苦痛になり、面白さが感じられなくなる一方。決して“やらされ仕事”にならないよう、楽しみながら学びを継続できる方法を選択するかどうかも、受験を成功へと導く重要な分かれ道になります。

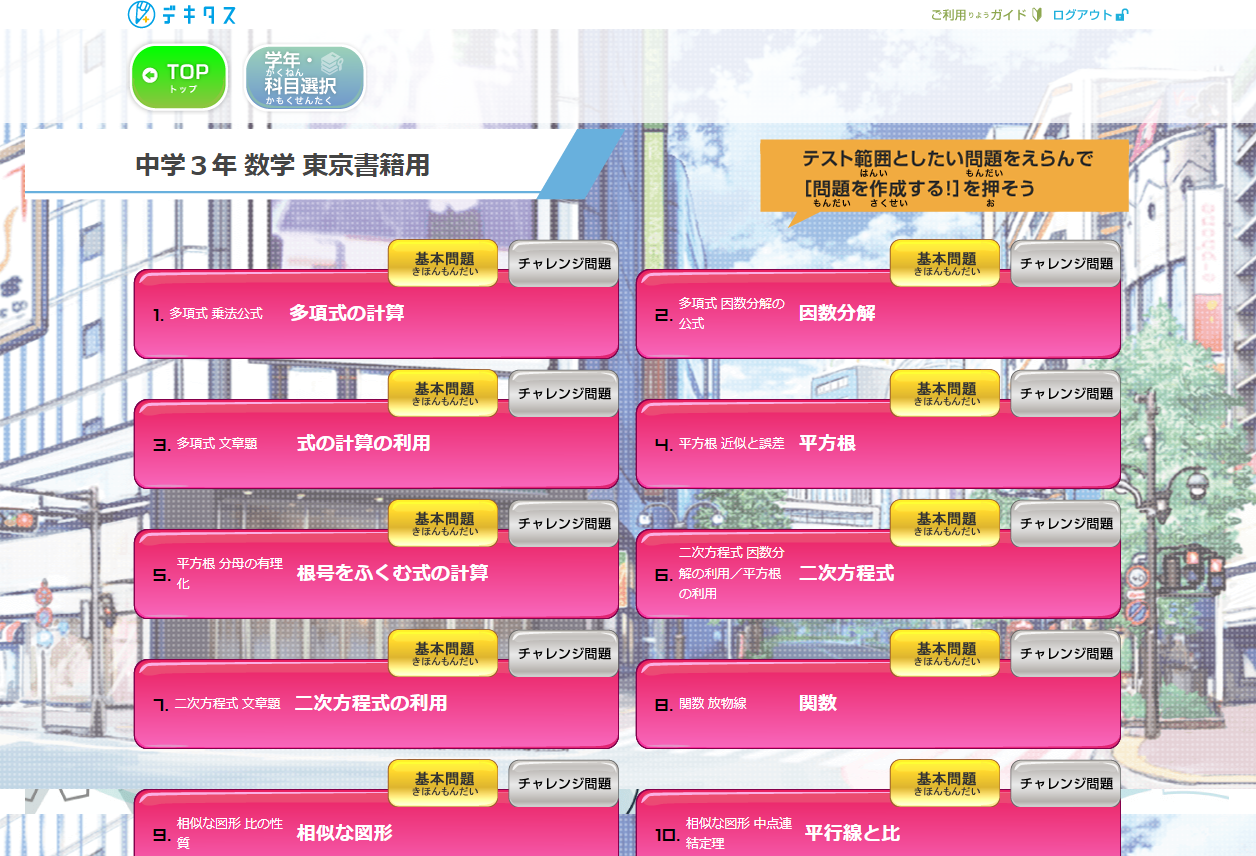

「デキタス」のテストモードで振り返り学習の効率アップ!

日々の学習計画の一環として、受験を意識しながら勉強を進めるためには、単元ごとの力試しだけではなく、学期の中間や期末など、区切りごとに学習内容を振り返り、学力の定着を図ることの重要性がわかりました。

「デキタス」では、全学年・全科目の年間の教材がすべて搭載されています。さらに「テストモード」という機能をONにして複数の単元を自由に選択することで、該当する範囲の単元から重要なポイントをピックアップした問題が自動で作成されます。問題はテスト用紙形式で印刷できるので、本番さながらに解いてみることも可能です。

テスト前の対策としてはもちろん、学期や学年をさかのぼって解き直したり、苦手意識のあった部分を振り返ったりということも簡単。逆に得意な科目については、今取り組んでいる学習内容が後々どのように発展していくのかを、先取りして学ぶこともできます。

「さきどり学習」、「さかのぼり学習」、「テスト対策機能」など、一人ひとりの進度や学習内容に合わせて、個別指導感覚で教材をカスタマイズできる「デキタス」。教育のプロフェッショナルが力を結集した機能や学習内容を最大限に活用すれば、受験へのハードルがぐっと低く感じられるはずです。

ワイファイくんの

ワイファイくんの

今日のまなび

-

中学受験と高校受験は異質のもの!求められる学習内容を把握しよう

-

学習内容や求められる能力に適した勉強法・教材選びが大切

-

勉強法も進路も、最終的には自分で選び、自分で決めるように導く

-

「デキタス」のテストモードを活用し、広範囲の振り返りを徹底