自宅学習の習慣化は小学校低学年から 好奇心を育て、子どものやる気を引き出す!

目次

前回のコラムでは、小学校低学年から始める自宅学習の大切さ、重要性について、オンライン学習教材「デキタス」の監修・サポートをする城南進学研究社の菊地先生にお話を伺いました。

第2回目となる今回は、小学校低学年期から「自宅学習を始めることの重要性」や「勉強に対するやる気の引き出し方」について。菊地先生のお話から掘り下げて考えていきます。

-

低学年から勉強を始めると、どんな良いことがあるの?

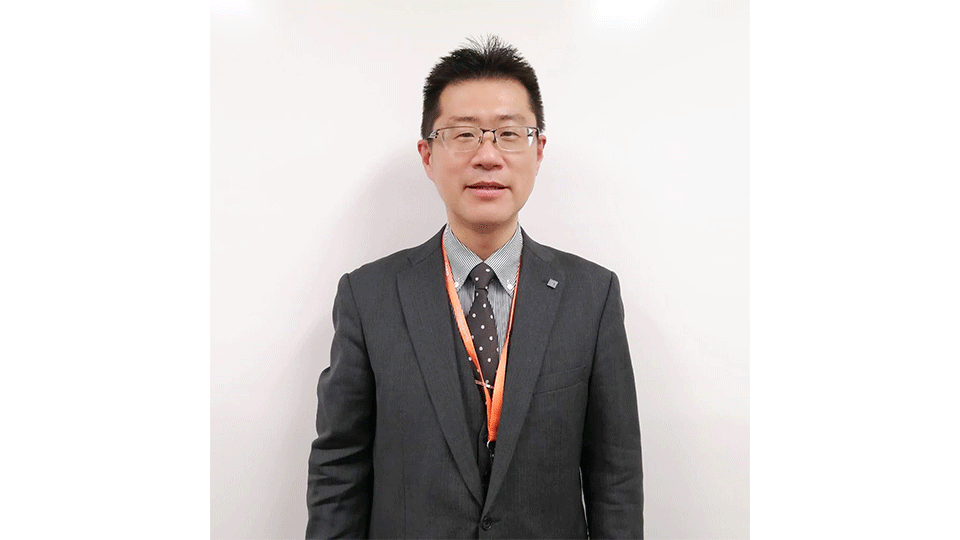

菊地 喜文 先生

オンライン学習教材「デキタス」の監修・サポートをする城南進学研究社の講師。

大学受験予備校や個別指導での小・中・高校生への学習指導に30年従事し、保護者様とも学習面の悩みや相談を多く受けてきた。中3生、一児の父。

好奇心、興味の幅が広がる低学年期に知識の吸収を

小学校に入ったばかりの頃や学年が上がったばかりの時期は、環境も変わり、慣れない授業や宿題、習い事と大忙しの子どもたち。

「自宅学習を考えるのはまだ早いかな」と考える保護者の方も多いのではないでしょうか。

しかし菊地先生は「未就学児から小学校低学年にかけての年代は、学習を習慣化させるにはベストのタイミング」と話します。

菊地先生によると「この時期の子どもたちの脳は、常に乾いたスポンジ状態。好奇心、興味の幅が無限に広がっていて、与えられた情報はすべて吸収してしまうほどの時期なのです」とのこと。

「小学校3年生、4年生頃になると、情報をそのまま吸収するだけではなく、情報と情報を結び付けて論理的な思考を求められる場面が増えてきます。つまり、足し算や引き算、掛け算や割り算のように一度覚えてしまえば反射的に答えが出てくるような情報を、低学年の間にいかにしっかり蓄積できるかによって、高学年以降の学習の進展が大きく変わってくるのです」と解説します。

“9歳の壁”という言葉があるように、小学校中学年以降、勉強に対して好き嫌い、得意・苦手の意識の差が開いてくるのはそのためです。

高学年になってからの発展的な学習の際に困らないためにも、低学年期に学習を習慣化させ、基礎となる知識や情報をいかに多くインプットしておくかが重要な分かれ道になるのです。

-

勉強が難しくなる前に、勉強の土台をつくることが大切なんだね!

「知っていることが増えると楽しい!」と伝えて好奇心をくすぐる

では実際に自宅学習に取り組む際、子どもたちのやる気をどのように引き出したら良いのでしょうか。

菊地先生に尋ねると「知らないことが多いよりも、知っていることが増えた方が楽しい」ということを伝えることが、好奇心をくすぐる第一歩になるそうです。

「大人はつい先々のことを考えてしまいがち。でも子どもたちにとっては、今、目の前にあることが世界のすべてなんです。将来のこと、遠くのことを言うよりも“この前できなかったこの問題ができるようになって嬉しいね!”、“この部分を覚えたら、別のここにもつながって面白いね”など、親子で一緒に楽しみながら、目の前のステップを1個ずつ上がっていくことを心がけてみてください」。

同様にポイントとなるのが、学習の計画性です。小学校低学年の子どもたちに「1カ月でここまでやろう」と話しても難しいとのこと。

「保護者の方が1カ月先、1年先の到達目標点をイメージをすることは大切ですが、長期的な計画を子どもに共有させるのは難しいでしょう。あまり先々のことを考えさせず“今日はここをやろう”とか、“今週はここまでクリアしようね”と目の前の目標を伝えるようにしてください」。

その上で、1日の終わりや、1週間、1カ月、1年と続けた結果「こんなに進んだよ!」「こんなにできるようになって、すごいね!」と区切りがあるたびにほめて、達成感を抱かせることが自宅学習を継続させる核となります。

-

「できることが増えてすごい!」って、たくさんほめることが大事なんだね。

忙しいママ、パパの強い味方!学習計画の負担を減らす教材選びを

自宅学習の大切さや、小学校低学年期に始めることの重要性は理解できたものの、家事に仕事にと忙しい日々を送る保護者にとって、子どもに付きっきりで親子学習を続けることは、現実的に負担が大きいと感じる方も多いのではないでしょうか。

菊地先生も「例えば学年ごとにまとめられた問題集を手に取って、その中で1カ月、1週間でどこまで進めるべきか、今日取り組ませるべき範囲はどこまでかと、一つひとつ勉強の計画を立てることは、保護者にとってもハードルが高い作業です」と共感します。

そんな時に役立つのが、1科目1単元の内容をコンパクトにまとめた教材です。

「デキタス」の場合、毎日学習を始める前にお子様と一緒に「今日はこの単元をやろう」と目標さえ共有すれば、あとは「デキタス」におまかせ。

わかりやすく楽しみながら観られる2~5分の授業動画、〇×問題、基本問題やチャレンジ問題で構成され、1科目10分程度で学習習慣を定着させられる内容になっています。

さらに基本問題やチャレンジ問題で間違えた問題が自動で蓄積される「キミ問(=キミだけの問題)ピックアップ」があるので、苦手克服にも最適です。

「保護者の方が科目ごとに教材をセレクトし、勉強プランを綿密に組み、間違えた問題をチェックして解き直すように促すという過程には、時間も労力も要します。そういった部分は、教育のプロフェッショナルである私たち城南進学研究社の講師陣が監修する『デキタス』におまかせいただいて、保護者の方はぜひ、学習後の“ほめる”機会を増やしてください。『デキタス』で効率化を図れる分、親子のコミュニケーションに時間を注いでいただきたいですね」と親子学習を継続するコツを教えてくださいました。

-

「デキタス」なら、小学校低学年期から一人で取り組むこともできるんだね。

アニメ感覚で楽しめる!「デキタス」は学びたくなる仕掛けが満載

自宅学習を習慣化させるためには、子どもたちが飽きずに、楽しみながら取り組む仕掛けも不可欠です。

「デキタス」の場合、科目単位で登場するキャラクターや世界観が変わるので、アニメのストーリー感覚で楽しむことができます。

また単元が細かく分かれていて解説が短く、わかりやすいのも特徴。

“わかる”、“できた”を一歩一歩積み重ねることで、自然に学習習慣が身に付くのです。

さらに学習結果は、表やグラフ、カレンダーによってひと目で確認できるのも、継続を促すきっかけに。

子ども自身が視覚的に達成感を得られるだけではなく、保護者の方が学習の成果、努力の経過を確認できるのも「デキタス」の魅力。

ほめるポイントのきっかけづくりにも大活躍するツールになっています。

-

「デキタス」なら登場するキャラクターと一緒に、楽しみながら学べるね。

みんなのコメント

みんなのコメント