第5回『郡上おどり』

目次

徹夜でおどり続ける「郡上おどり」とは?

写真提供:郡上八幡観光協会

郡上おどりは地元最大の娯楽(ごらく)だった!

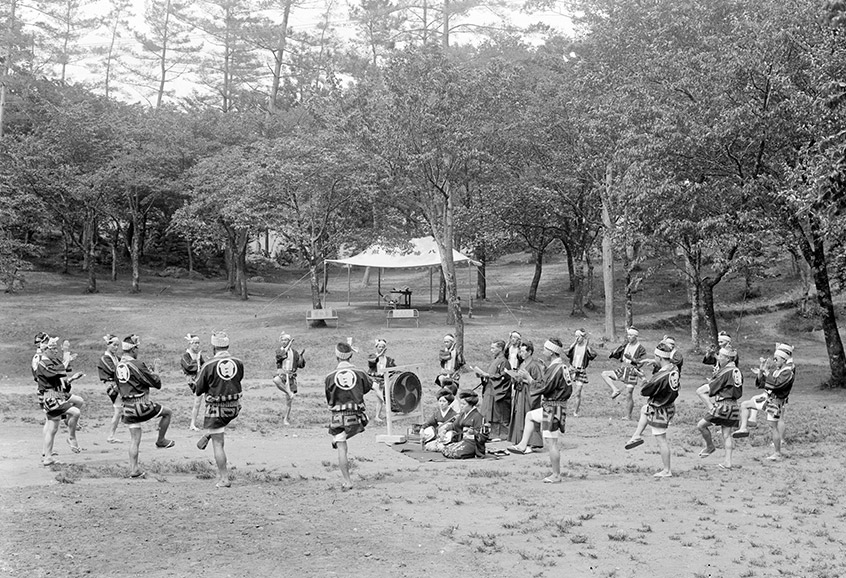

写真提供:郡上市歴史資料館

岐阜県のほぼ中央に位置する城下町「郡上八幡(ぐじょうはちまん)」でおよそ420年前から続いてきた「郡上おどり」。おどりがはじまったきっかけに関わる記録は少なく、今もまだなぞに包まれている点も少なくありません。 一説では、江戸時代(1600年ごろ)の郡上藩主(はんしゅ)・遠藤慶隆(えんどうよしたか)が藩内の村でおどられていた盆おどりを城下に集め、お盆の4日間だけは身分関係なくみんなでおどるように勧(すす)めたことがはじまりとされています。

庶民(しょみん)の娯楽(気晴らしをしたり、楽しんだりすること)が少なかった時代に、郡上おどりは人々の最大の娯楽へと発展(はってん)。また、人々の寄り合いの場や出会いの場として、友情や愛情を育てる大切な場としての役わりもあったようです。その後も、郡上おどりは人々の心のよりどころとして受けつがれていきます。娯楽が制限されていた第二次世界大戦やその終戦の日にも、亡(な)くなった人をなぐさめるため、例外として続けることがみとめられていたそうです。

戦後には、徳島県の「阿波(あわ)おどり」、山形県の「花笠(はながさ)おどり」と合わせて、「日本三大民謡(みんよう)おどり」のひとつとして日本中に知られるようになりました。1973(昭和48)年には、郡上おどりのうちの1曲「古調かわさき」が、国の重要無形文化財に指定。そして1996(平成8)年には、郡上おどりの全10曲が重要無形民俗(みんぞく)文化財の指定を受けました。

このような歴史から、郡上おどりは地元の人々だけでなく観光客も気軽に参加できるような活気あふれる行事となり、だれもがひとつの輪になっておどる楽しさが受けつがれてきたのです。

郡上おどりに参加するためのポイント

- 服装(ふくそう)は自由だけど、浴衣を着て手ぬぐいを持つと気分が上がります。

- 下駄(げた)で地面をけってリズムをとるので、会場中にカツッカツッと音がなりひびく。一体感を楽しみたいなら、下駄を用意するのがおすすめ。

- おどりのために作られた下駄があり、丈夫(じょうぶ)でより良い音を鳴らすために軽いヒノキを使用しているものが一般的(いっぱんてき)。

- 郡上おどりの期間中に何日も参加する人は、2~3足の下駄をはきつぶす人もいるそう。

- 郡上八幡には浴衣をレンタルできるお店や、下駄を買えるお店が多い。現地でそろえたいなら、当日早めに行って準備しよう!

郡上おどりはだれでも気軽に参加できる!

写真提供:郡上八幡観光協会

例年7月中旬(ちゅうじゅん)から9月上旬にかけて、30夜以上にわたって開催(かいさい)され、「郡上八幡の夏はおどりとともにはじまり、おどりとともに終わる」と言われることも。さらに、お盆の4日間(8月13~16日)は徹夜でおどり明かす「徹夜おどり」も行われ、多くの観光客がおとずれます。

おどりの会場は、開催期間中に郡上市街地を一周するようになっており、郡上八幡の城下町や広場でおどる日もあれば、神社の敷地内(しきちない)が会場になる日もあるようです。

会場には多くの人があつまり、動きのそろったおどりを見ているだけでも熱気にワクワクします。はじめての人でも飛び入り参加ができるので、おどりの輪にそいながら周りの人の振(ふ)りをまね、地元の方や常連の方に親切に教えてもらいながら、雰囲気(ふんいき)や一体感を楽しむことができます。

残念ながら今年(2021年)の郡上おどりは、昨年に引き続き新型コロナウイルス感せん拡大(かくだい)の防止のために開催は中止となってしまいました。しかし、開幕日(かいまくび)のおどり発祥祭(はっしょうさい、7月10日)と江戸時代から続く七大縁日(ななだいえんにち)の7日間、さらに最終日のおどり納(おさ)め(9月4日)までの計9夜で、郡上おどりのライブ配信が行われます。

昨年のライブ配信ではアクセス数はなんと50万以上!はなれていても、リアルタイムだからこそ感じられる臨場感(りんじょうかん)を味わうことができるのではないでしょうか。

はじめて参加する人でも手や足を動かしているうちに、自然とおどれるようになるのが郡上おどりのおもしろさ。今年はおうちからライブ配信にアクセスして、いっしょにおどってみませんか?そして、来年はぜひ現地をおとずれ、郡上おどりに参加してみてくださいね。

ランランちゃんの

ランランちゃんの

今日のまなび

-

郡上おどりは約420年前から伝わり、庶民にとって最大の娯楽として親しまれた

-

開催期間は7月中旬から9月上旬で、お盆には「徹夜おどり」が行われる

-

郡上おどりは、だれでも気軽に参加して楽しめる