第17回『きしめん』

目次

きしめんはどうして麺(めん)が平べったいの?

きしめんは一番古い「なごやめし」

うどんを平たくしたような麺の形が特徴的(とくちょうてき)なきしめん。日本農林規格(JAS)では、乾麺(かんめん)の場合、幅(はば)4.5mm以上で、厚さ2mm未満の帯状に成形したものが基準となっているそうですが、生麺の場合は、特に基準はありません。

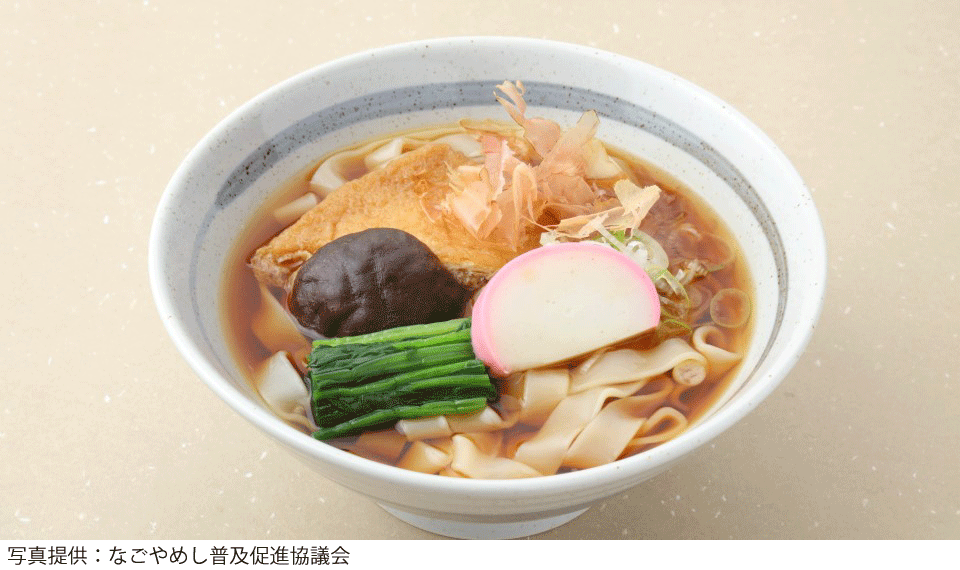

一般的(いっぱんてき)には、たまりしょうゆをベースに、宗田(そうだ)カツオやムロアジでだしをとったスープといっしょにいただきます。具は、あぶらあげ、かまぼこ、ホウレンソウや小松菜などの青物、カツオ節を基本に、お店や家庭ごとにアレンジして食べられています。

そんな身近な料理でもあるきしめんが、実は一番古い歴史を持つ「なごやめし」とされているのを知っていますか?

きしめんは、三河国芋川(みかわのくにいもかわ、現在の愛知県刈谷市)で食べられていた平打ち麺の「ひもかわうどん」がルーツであると言われており、江戸時代の書物にも登場しているそうです。

実際のところ、きしめんの起源(きげん)についてはいろいろな説があり、本当のことは明らかになっていません。しかし、複数の書物に記述があることから、江戸時代にはすでに食べられていたとされています。

「きしめん」の名前の由来もいろいろ

- 雉麺(きじめん)説...尾張(おわり、現在の愛知県西部)のとの様が好んで食べていた雉肉入りのうどん「雉麺」から変化した

- 紀州麺(きしゅうめん)説...紀州(現在の和歌山県と三重県南部)のとの様が尾張のとの様にさしあげた麺が「紀州麺」とよばれ、変化した

- 棊子麺(きしめん)説...かつてきしめんは丸い碁石(ごいし)のような形で、碁石を意味する「棊子」から「棊子麺」とよばれていた

なぞの多いきしめん。平べったい理由は?

写真提供:宮きしめん

起源がはっきりとわかっておらず、なぞに包まれたきしめんですが、形が平べったい理由も同じように明確ではありません。おもに、2つの説があげられています。

1つ目は、調理時間を短くするため。名古屋の人は昔から節約好きなイメージを持たれています。江戸時代に完成した名古屋城を建てる際にも、「うどんよりも早い時間で火が通る平たい麺のほうが効率的だ」と、きしめんを職人たちにふるまっていたのだとか。

2つ目は、麺につゆをからみやすくするため。きしめんはうどんよりも麺の面積が広いので、すする時に麺がつゆをしっかりからめてくれます。中部地方では、みそやしょうゆなどのしっかりとした味付けが好まれるので、だしを最大限に楽しむための工夫によるものだという説です。

真相はわからず、なぞが多いままですが、「こういう理由だったのかな」と歴史背景(はいけい)を想像しながら食べるのも、きしめんの楽しみ方のひとつかもしれませんね。

名古屋で本場のきしめんを味わおう!

写真提供:宮きしめん

きしめんは、家庭でも気軽に調理できる乾麺や生麺が売られていますが、名古屋をおとずれたら専門店(せんもんてん)で味わってみるのもおすすめです。

きしめんの名店として知られる「宮きしめん」は、1923(大正12)年創業(そうぎょう)の老舗(しにせ)。日本三大神宮のひとつである熱田神宮の境内に店舗(てんぽ)があり、いつも参拝(さんぱい)者や観光客でにぎわっています。神宮周辺にも複数の店舗を構えているので、参拝とあわせておとずれてみませんか?

名古屋市内には、ほかにもきしめんの専門店がたくさんあります。名古屋観光をするついでに、最も歴史のある「なごやめし」を食べて、起源や平たい麺の理由を自分なりに考えてみるのも楽しいですよ。

ランランちゃんの

ランランちゃんの

今日のまなび

-

きしめんは江戸時代から人々に親しまれていた一番古いなごやめし

-

麺の形が平たいのは諸説(しょせつ)あるが、「ゆで時間を短くするため」「麺につゆがよくからむため」と言われている

-

専門店でも家庭でも、気軽に食べることのできる名古屋のソウルフード